文化響沙

"響沙”故事

響沙

響沙

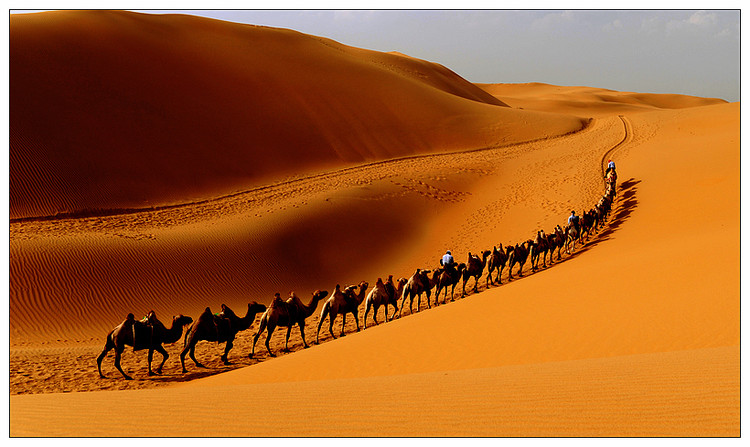

響沙,是沙漠里獨(dú)有的一種自然現(xiàn)象。沙子干燥時(shí),如果有人從具備響沙條件的沙丘頂端往下滑溜,沙子便會(huì)發(fā)出很大的響聲,聲音有時(shí)象飛機(jī),有時(shí)象機(jī)器轟鳴。我國(guó)甘肅敦煌市南郊的鳴沙山和內(nèi)蒙古鄂爾多斯市庫(kù)布其沙漠的響沙灣響沙都很著名。

簡(jiǎn)介/響沙

鳴沙,就是會(huì)發(fā)出聲響的沙子。鳴沙是世界上普遍存在的一種自然現(xiàn)象。美國(guó)的長(zhǎng)島、馬薩諸塞灣、威爾斯河兩岸,英國(guó)的諾森伯蘭海岸;丹麥的波恩賀爾姆島,波蘭的科爾堡,還有蒙古戈壁灘,智利阿塔卡瑪沙漠,沙特阿拉伯的一些沙灘和沙漠,都會(huì)發(fā)出奇特的聲響。據(jù)說(shuō),世界上已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了100多種類(lèi)似的沙灘和沙漠。

古籍記載/響沙

東漢《辛氏三秦記》:“河西有沙角山,峰愕危峻,逾于石山,其沙粒粗色黃,有如干躇。”這里沙角山即為敦煌鳴沙山。魏晉《西河舊事》中記載:“沙州,天氣晴明,即有沙鳴,聞?dòng)诔莾?nèi)。人游沙山,結(jié)侶少,或未游即生怖懼,莫敢前。”

《沙州圖經(jīng)》中說(shuō),“流動(dòng)無(wú)定,俄然深谷為陵,高巖為谷,峰危似削,孤煙如畫(huà),夕疑無(wú)地。”《元和郡縣志》中記載:“鳴沙山一名神山,在縣南七里,其山積沙為之,峰巒危峭,逾于石山,四周皆為沙壟,背有如刀刃,人登之即鳴,隨足頹落,經(jīng)宿吹風(fēng),輒復(fù)如舊。”五代的《敦煌錄》記載:“鳴沙山去州十里。其山東西八十里,南北四十里,高處五百尺,悉純沙聚起。此山神異,峰如削成。”聲音/響沙

鳴沙這種自然現(xiàn)象在世界上不僅分布廣,而且沙子發(fā)出來(lái)聲音也是多種多樣的。比如說(shuō),在美國(guó)夏威夷群島的高阿夷島上的沙子,會(huì)發(fā)出一陣陣好像狗叫一樣的聲音,所以人們稱(chēng)它是“犬吠沙”。蘇格蘭愛(ài)格島上的沙子,卻能發(fā)出一種尖銳響亮的聲音,就好像食指在拉緊的絲弦上彈了一下。從中國(guó)的鳴沙山上滾下來(lái),那沙子就會(huì)像竺可楨描述的那樣“發(fā)出轟隆的巨響,像打雷一樣”。

發(fā)聲原理/響沙

文獻(xiàn)記錄鳴沙現(xiàn)象雖早,但多少代以來(lái)古人對(duì)鳴沙的原理百思不得其解,直到20世紀(jì)40年代,世界上才首次有人用科學(xué)方法去探究。而且在寒旱所的這項(xiàng)成果發(fā)現(xiàn)之前,雖然科學(xué)家們對(duì)“鳴沙”現(xiàn)象的形成原因進(jìn)行了多年的研究,并給出了一些推測(cè)性的解釋?zhuān)嬲拇_切原理一直是一個(gè)未解之謎。之前最為盛行的說(shuō)法有三種,第一種為靜電發(fā)聲說(shuō)。認(rèn)為鳴沙山沙粒在人力或風(fēng)力的推動(dòng)下向下流瀉,含有石英晶體的沙粒互相摩擦產(chǎn)生靜電。靜電放電即發(fā)出聲響,響聲匯集,聲大如雷。第二種為摩擦發(fā)聲說(shuō)。認(rèn)為天氣炎熱時(shí),沙粒特別干燥而且溫度增高。稍有摩擦,即可發(fā)出爆烈聲,眾聲匯合一起便轟轟隆隆而鳴。第三種為共鳴放大說(shuō)。沙山群峰之間形成了壑谷,是天然的共鳴箱。流沙下瀉時(shí)發(fā)出的摩擦聲或放電聲引起共振,經(jīng)過(guò)共鳴箱的共鳴作用,放大了音量,形成巨大的回響聲。

但是隨著近些年的研究,有些研究人員發(fā)現(xiàn)風(fēng)力并不是“鳴沙”現(xiàn)象形成的主要原因,因?yàn)椴还苁窃趯?shí)驗(yàn)室里還是在沙漠之上,當(dāng)人們用手移動(dòng)沙堆時(shí),都可能會(huì)發(fā)出同樣鳴沙的聲響。此外,還有一些科學(xué)家們認(rèn)識(shí)到,“鳴沙”現(xiàn)象也不完全是由整個(gè)沙丘的共鳴所產(chǎn)生的,而沙粒本身的運(yùn)動(dòng)也會(huì)發(fā)出聲響。然而,多年來(lái)不同的研究團(tuán)隊(duì)給出了不同的解釋?zhuān)械纳踔潦窍嗷ッ艿摹1热纾P(guān)于沙粒的振動(dòng)問(wèn)題,有的科學(xué)家認(rèn)為這是一種有規(guī)律間斷性運(yùn)動(dòng),有的則認(rèn)為這是一種與沙粒碰撞同步形成的表面波動(dòng)。

響沙的成因雖然是個(gè)迷,但是比較認(rèn)可的說(shuō)法是沙子必須是干燥。“響沙”是在茫茫大漠中時(shí)而出現(xiàn)的一種濃重、悠長(zhǎng)、和諧、震耳欲聾的聲音,最早記載于中國(guó)八世紀(jì)的古書(shū)中,此后,馬可波羅及達(dá)爾文等探險(xiǎn)家對(duì)此也多有描述。目前,全世界已在大漠中發(fā)現(xiàn)31處可聽(tīng)到“響沙”的景點(diǎn),其中尤以美國(guó)加利福尼亞莫哈韋沙漠中死亡之谷的幾處景點(diǎn)最為著名。法國(guó)研究人員說(shuō),長(zhǎng)期以來(lái),人們只知“響沙”是由于沙丘側(cè)面崩塌產(chǎn)生的,而且條件是所有發(fā)聲沙礫的體積一樣,但其物理原理一直是個(gè)謎。

為揭開(kāi)這一謎底,法國(guó)研究人員自2000年開(kāi)始兩度進(jìn)入摩洛哥沙漠,對(duì)靠近馬法亞的沙漠地帶進(jìn)行研究考察,并成功在實(shí)驗(yàn)室真實(shí)模擬出“響沙”。在模擬出“響沙”的基礎(chǔ)上,研究人員終于發(fā)現(xiàn),所謂“響沙”實(shí)際上是沙丘側(cè)面崩塌導(dǎo)致的沙礫共振,其頻率為100赫茲,聲音強(qiáng)度為100分貝。它產(chǎn)生的原因不是風(fēng),也不是與沙丘本身有關(guān)的一種回聲現(xiàn)象,而是沙丘側(cè)面崩塌造成沙層運(yùn)動(dòng)所產(chǎn)生的一種聲波的蔓延。這種聲音是由上層運(yùn)動(dòng)的沙粒與沙丘下層固定的沙層之間摩擦而產(chǎn)生的一種彈性波所引起的。

鳴沙山/響沙

在中國(guó)西部地區(qū)鳴沙地主要是沙漠,這些沙丘堆成山狀,因此又稱(chēng)為鳴沙山。人們平時(shí)指的鳴沙山一般是位于甘肅敦煌的鳴沙山。新疆、內(nèi)蒙古、寧夏也有鳴沙山。

鳴沙山是國(guó)家級(jí)重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)。位于甘肅敦煌市南郊七公里的鳴沙山北麓,面積約200平方公里,東起莫高窟崖頂,西接黨河水庫(kù),整個(gè)山體由細(xì)米粒狀黃沙積聚而成,鳴沙山有兩個(gè)奇特之處:人若從山頂下滑,腳下的沙子會(huì)嗚嗚作響;白天人們爬沙山留下的腳印,第二天竟會(huì)痕跡全無(wú)。 鳴沙山、沙峰起伏,山“如虬龍蜿蜒”,金光燦燦,宛如一座金山。鳴沙山曾被稱(chēng)為“沙角山”。處于騰格里沙漠邊緣,與寧夏中衛(wèi)縣的沙坡頭、內(nèi)蒙古達(dá)拉特旗的響沙灣和新疆巴里坤哈薩克自治縣境內(nèi)的巴里坤鎮(zhèn)同為我國(guó)四大鳴沙山之一。

上一篇:響沙傳說(shuō) 下一篇:沒(méi)有了